#WatchOutHstry

#WatchOutHstry – Leerstellen ausleuchten, ungehörte Geschichten erzählen, Verbindungen aufzeigen: Unter diesem Motto wird die Stiftung EVZ in den Jahren 2023 und 2024 bisher weniger bekannte Ereignisse, Orte und Opfer-Biografien zu den Verbrechen der Nationalsozialisten näherbringen.

Wie die Studie MEMO V ergab, spielen die Ukraine und Belarus – viele weitere ost- und südosteuropäische Länder generell – in der Erinnerung der Deutschen an den Zweiten Weltkrieg kaum eine Rolle. Aber territoriale, historische, politische und persönliche Verflechtungen machen an Ländergrenzen nicht Halt: Daher nimmt #WatchOutHstry die Länder Belarus, Ukraine und Polen in den Fokus. Ob durch Erzählungen von Zeitzeug:innen, Berichte aus den Projekten und Engagements oder mit Partner:innen über die Gegenwart des Vergessens zu sprechen – #WatchOutHstry macht weiße Flecken der Erinnerung und Geschichte(n) von Orten, Menschen und Ereignissen sichtbar.

Sie haben Ideen, Vorschläge und Wünsche zum Jahresthema? Schreiben Sie uns: kommunikation@stiftung-evz.de.

© Katja Makhotina

In unserer Rubrik „3 Fragen an...“, holen wir regelmäßig Stimmen von Projekt-, Kooperationspartner:innen und Expert:innen ein. Dr. Katja Makhotina ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Geschichte Osteuropas der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Im Interview spricht die Historikerin über die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Warum spielen südosteuropäische Länder generell in der Erinnerung der Deutschen an den Zweiten Weltkrieg kaum eine Rolle? Was hatten diese weißen Flecken der Erinnerungskultur bisher für Folgen? Und wie kann unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ein differenziertes Erinnern an die Gewaltgeschichte Ostmittel- und Osteuropas erfolgen?

© Villa ten Hompel

Am 15. März 1942 soll der erste Zug mit Jüdinnen:Juden aus dem Ghetto von Lemberg im deutsch besetzten Polen im deutschen Vernichtungslager Bełżec angekommen sein. Bis Ende März 1942 töteten die Deutschen allein in Bełżec rund 15.000 Jüdinnen:Juden aus dem heutigen Lwiw im Rahmen der sogenannten „Märzaktion“. Die Verschleppungen der jüdischen Bevölkerung aus Lwiw und Lublin gilt als Auftakt der sogenannten „Aktion Reinhardt“ - der systematischen Ermordung von Jüdinnen:Juden und Roma des Generalgouvernements im deutsch besetzten Polen während des Zweiten Weltkrieges. Allein in den drei Mordlagern Bełżec, Sobibór und Treblinka, ermordeten Deutsche bis November 1943 etwa 1,7 Millionen Menschen.

In unserer Rubrik „3 Fragen an...“, holen wir regelmäßig Stimmen von Projekt-, Kooperationspartner:innen und Expert:innen ein. Peter Römer ist wissenschaftlich-pädagogischer Mitarbeiter des Geschichtsorts Villa ten Hompel. Im Interview erklärt der Historiker, warum es für die Mitarbeitenden der Polizei und Justiz wichtig ist, sich mit NS-Verbrechen zu befassen. Welchen Ansatz verfolgt der Geschichtsort in der berufgruppenspezifischen historisch-politischen Bildung über NS-Verbrechen? Welche Erlebnisse und Erfahrungen innerhalb des Projektes waren überraschend, welche weisen auf Missstände hin?

Im Rahmen des Projektes „Den Tätern auf der Spur“ besuchten deutsche und polnische Polizeibedienstete 2021 gemeinsam historische Orte der sogenannten „Aktion Reinhardt“. Die Reise zu den heutigen Gedenkorten der „Aktion Reinhardt“ in Bełżec und Sobibór boten hierbei einen Einblick in deutsche Verbrechen, die Ankommenswege der Verfolgten sowie die Frage nach Zeug:innenschaft im Umkreis der Mordlager. Dabei griffen die Teilnehmenden vielfach auf Zeugnisse der wenigen Überlebenden und Täter:innenquellen zurück.

© Kateryna Kobchenko, privat

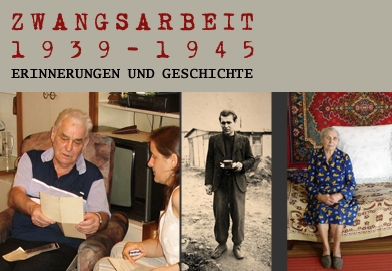

In unserer Rubrik „3 Fragen an...“, holen wir regelmäßig Stimmen von Projekt-, Kooperationspartner:innen und Expert:innen ein. Dr. Kateryna Kobchenko ist Mitarbeiterin für die Erschließung von Interviews mit west-ukrainischen Zwangsarbeiter:innen als Teilsammlung des Online-Archivs „Zwangsarbeit 1939-1945“ an der Freien Universität Berlin.

Im Interview erklärt Dr. Kateryna Kobchenko was das Besondere an der Teilsammlung ist. Dabei zeigt die Historikerin auf, wie wertvoll Erinnerungsberichte der Zeitzeug;innen sind. Außerdem: Wie verlief der Erschließungsprozess der Interviews?

© Foto: FU Berlin/ Center für Digitale Systeme Cedis

Im Online-Archiv „Zwangsarbeit 1939-1945“ erzählen NS-Zwangsarbeiter:innen ihre Lebensgeschichten: 600 transkribierte Audio- und Video-Interviews von Zeitzeug:innen aus 26 Ländern stehen für Bildung und Wissenschaft zur Verfügung. Über eine Suchfunktion können Orte, Namen, Sprachen und Stichworte gefiltert werden. Kooperationspartnerin ist die Freie Universität Berlin.

© bundesarchiv.de

Das von der Stiftung geförderte und vom Bundesarchiv erstellte Portal „Zwangsarbeit im NS-Staat“ informiert über die Geschichte der Zwangsarbeit und Bestände regionaler Archive. In der Webseite ist zudem ein so genanntes Haftstättenverzeichnis integriert: Neben den bekannten Haftorten wie Konzentrationslagern gab es viele Orte, die zwar formal nicht als Konzentrationslager galten, in denen aber vergleichbare Bedingungen herrschten. Die Datenbank enthält Informationen zu rund 3.800 Lagern und Haftstätten, die Nutzungsdauer als Haftorte für Zwangsarbeiter:innen, die geografische Lage sowie Literatur- und Quellenangaben. Das Verzeichnis ist außerdem mit einer Such- und Filterfunktion ausgestattet und bietet eine Überblickskarte.

Zudem gibt es Links zum Stand der aktuellen Forschung auf dem Gebiet der NS-Zwangsarbeit und Material für Lernende und Lehrende. Auf einer Karte werden internationale Archive angezeigt, in denen sich Dokumente zur NS-Zwangsarbeit finden.